L’exposition Faits et causes prend ancrage dans les installations photographiques récentes de l’artiste Lucie Rocher en focalisant sur leur processus de fabrication. Ses procédés de captation et d’exploration, qui rapprochent sa pratique photographique du médium sculptural, s’y trouvent révélés par une sélection d’œuvres et de non-œuvres qui questionnent les modes de visibilité et de présentation de l’image.

Certains artistes passent le langage photographique au peigne fin, en dissèquent les propriétés physiques, mécaniques et numériques, pour les explorer et les mettre au jour jusqu’à en supprimer toute représentation au profit d’une pratique conceptuelle plongée dans l’abstraction. Non étrangère à cette tangente formaliste, la pratique de Lucie Rocher revendique davantage un investissement vers la figuration. Elle s’accroche par métonymie au chantier de construction – à ces espaces parsemés d’amoncellements de matériaux, laissés tels quels, comme à celui de l’atelier – tant pour ses attributs formels que pour la précarité et l’apparence rudimentaire qu’il peut évoquer. L’espace photographié, ce réel capté, y devient parcellaire, voire absent, au profit du vide qui, lui, devient le protagoniste. Tributaire d’un processus poreux et perméable aux explorations, sa pratique s’édifie par strates.

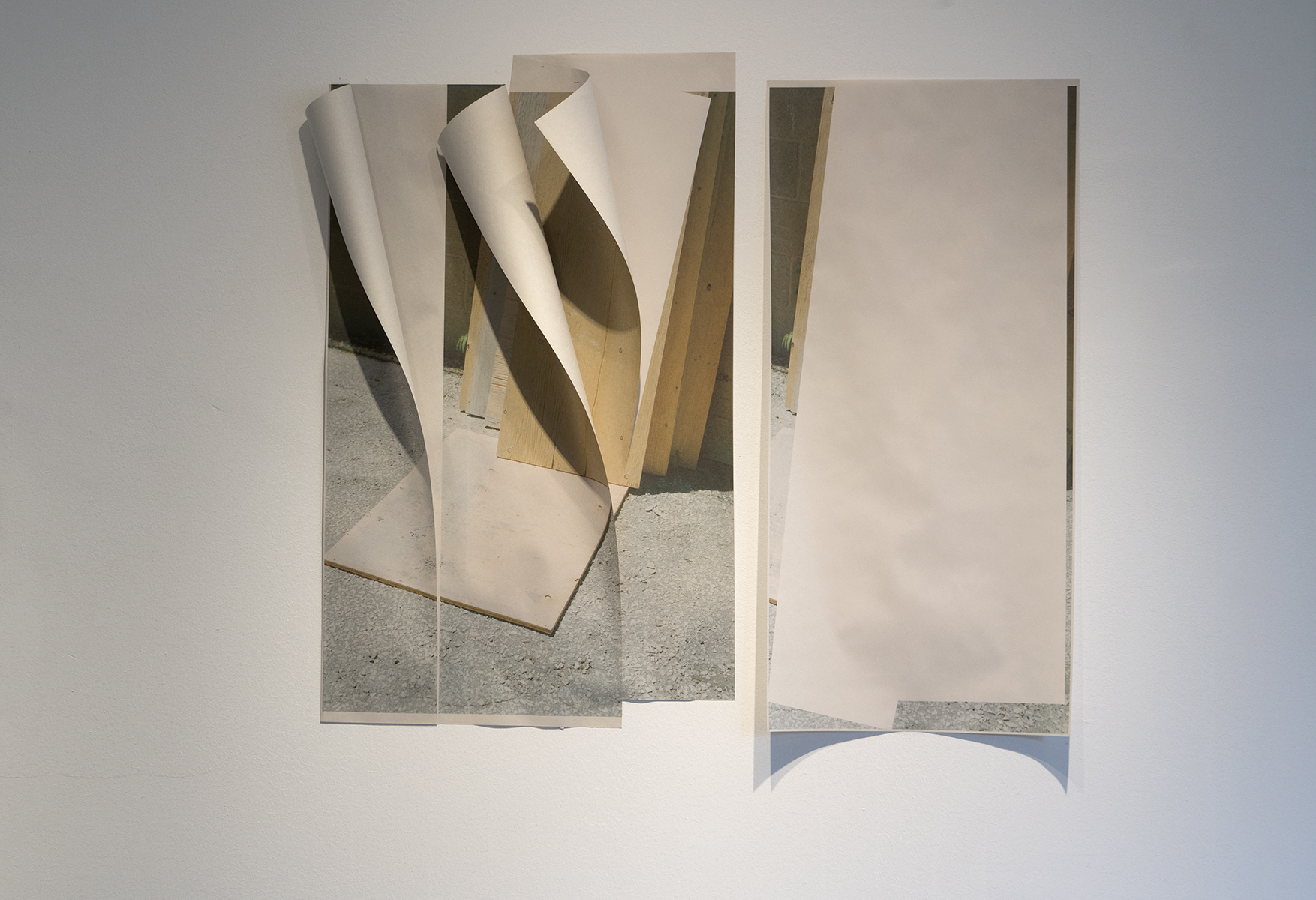

Son sujet de prédilection, l’architecture, et par extension le paysage construit, est intarissable. Il s’offre dans tous ses états tant dans l’espace public que privé. Entre ses mains, il est continuellement sectionné, redoublé, plié, dissimulé, superposé, photographié et réimprimé. Le sujet s’y trouve investi d’une foulée de manipulations qui le rendent souvent méconnaissable ou magnifié à partir d’autres perspectives et angles d’approche.

Déjouant les codes de la photographie, ses œuvres et autres prototypes articulent une réflexion libre autour du cadre et une recherche soutenue sur les modes d’accrochage. Elles sont fixées au mur par du ruban adhésif, enroulées autour d’un clou à l’état brut, laissées sur une table, tant de façons d’y affirmer leur qualité d’objets usuels et résiduels. S’il y a cadre, et cela est plutôt rare, c’est qu’il participe à renforcer les propriétés conceptuelles et formelles de l’œuvre.

La nature frêle et passagère du papier journal, support pauvre et jetable présent dans la plupart des installations, contraste avec la solidité et la pérennité des matériaux représentés. Antinomiques, ses œuvres se construisent aussi par jeux d’échelle, de perspectives, de répétitions et de lignes diagonales qui dynamisent l’agencement spatial. Diagonal(e) table miroir (2017) condense l’ensemble de ces directions. La stabilité, une qualité normalement associée à l’objet-table, est détournée ici par la surface inclinée du dispositif, renforçant les effets de superposition et de multiplication des images, eux-mêmes intensifiés par la présence de miroirs.

Sépia, reflet doublé in situ #2 (2017) rappelle quant à elle les clichés anciens de ton brunâtre associés à une certaine époque du médium. Or, ce dialogue avec l’histoire se poursuit avec l’espace de diffusion au-delà de la technique. Saisit lors du montage de l’exposition, un fragment de la galerie, réfléchi dans la vitre du cadre, occupe l’espace de la représentation. Si cet objet-cadre, anamorphose photographique, renvoie aux formes subtiles de saisissement du monde, il met aussi en évidence les moyens, traqués par l’artiste, pour rendre visibles tous les temps de construction d’une image.

Julie Alary Lavallée, commissaire