アンビヴァレンツな感受性

~「リュシー・ロシェ展」によせて~

わたしたちの周囲では、いつもどこかしらで、新しい建物が建設途中だったり、古い建物が解体されたりしている。リュシー・ロシェは、そのような建築現場に観察の目を向ける。作業工程を分析する建築作業員や、進み具合を確認しにきた建主の見方とは異なり、リュシー・ロシェがそそぐ視線は、ある距離をたもって、より抽象的な部分、つまり状態がいつも変化していて、つねに過渡的な状態にあるという、建築現場特有の性質に向けられる。そして止むことのなく変化する現場の状況をとらえる彼女の視線には、ある種の不安がともなっている。

不安とは、つかみがたい感情だ。何かをしたいという意志と、恐れとの間に挟まれたときに、わたしたちは不安を感じるように思われる。意志が行動を可能にし、恐れがそれに歯止めをかけるとすれば、不安とは、流動的な要素に対して、あえて何かを決断しようとする、すわり心地のよくない事態と結びついているのではないだろうか。このとき、外の世界で繰り広げられる原因と結果の連鎖にたいして、わたしたちの感受性はこの上なく研ぎ澄まされる。

フロイトは、精神分析家が美学的研究をやってみたいという気持ちにかられることは滅多にない、と前置きしながら、美学的モチーフとなりうる感情としてunheimlichをとりあげている。このドイツ語のニュアンスは訳しにくく、フランス語では「inquiétante étrangeté(不安をいだかせる奇妙さ)」と訳された。日本語訳は「不気味(無気味)なもの」である。unheimlichは、heimlichに否定の接頭辞un-がついたもので、heimは「家」「家庭」のこと。heimlichは、「馴染みのもの」「居心地の良いもの」という意味と、「秘密の」「隠された」という意味をもつ。したがってその反意語のunheimlichは、「不気味なもの」をあらわすのだが、なぜか馴染みのものや親密な気持ちとも結びついて、馴染みのものと、その逆の不気味さとが、混ざり合った感情をあらわすという。

「そういうわけで、heimlichは両価性(アンビヴァレンツ)に向けて意味を発展させてきた単語であり、最終的には、その反意語であるunheimlichと重なり合うまでになる。unheimlichであるとは、どのようにしてか、ある種heimlichであることなのだ。」(『フロイト全集17』「不気味なもの」岩波書店p. 16)

この奇妙な感情は、なにかの拍子に顔をだす。フロイトがあげる例は、同じ数字が繰り返しあらわれて何かを告げているようにおもわれるとき、人形がまるで生きているように見えるとき、頭の中で想像したことが現実に起こってしまったとき、お化け屋敷なのになぜか恐ろしいと感じないときなどである。それらは、かつて信じていたが、その後抑圧した考えが、再び現実としてあらわれたときだという。

「捨て去られたこの古い確信に裏付けを与えるかに見える何事かが、今われわれの人生の中で起こったとしよう。するとたちまち、われわれは不気味なものの感情〔=unheimlich〕を抱くことになる。」(op.cit. p. 45)

わたしたちは、建築現場の前を通りかかるときに、この奇妙な感情をおぼえることがある。取り壊し中の家屋では、屋根や壁の一部が取り払われ、過去の生活の断片があらわになっている。2階の壁面にかろうじて残る、宙に浮いた洗面台。ところどころに残る壁紙。そこからわたしたちは、その家の内部がどうだったのか、家の人たちがどのように住んでいたのかを想像する。また、基礎工事がおわったばかりの新築工事現場に通りかかれば、できたばかりの土台を目にして、いずれ建てられる家の間取りを思い描くだろう。建物の内部は、平常では外からうかがえない。しかし、解体中や建築中の過渡的な状態ではそうではない。建築現場では、本来は隠れている内密なものが、外部からも想像可能となる。この稀な状況で、親密なものと奇妙なものが入り混じったunheimlichが、通りがかりのわたしたちの心をとらえる。

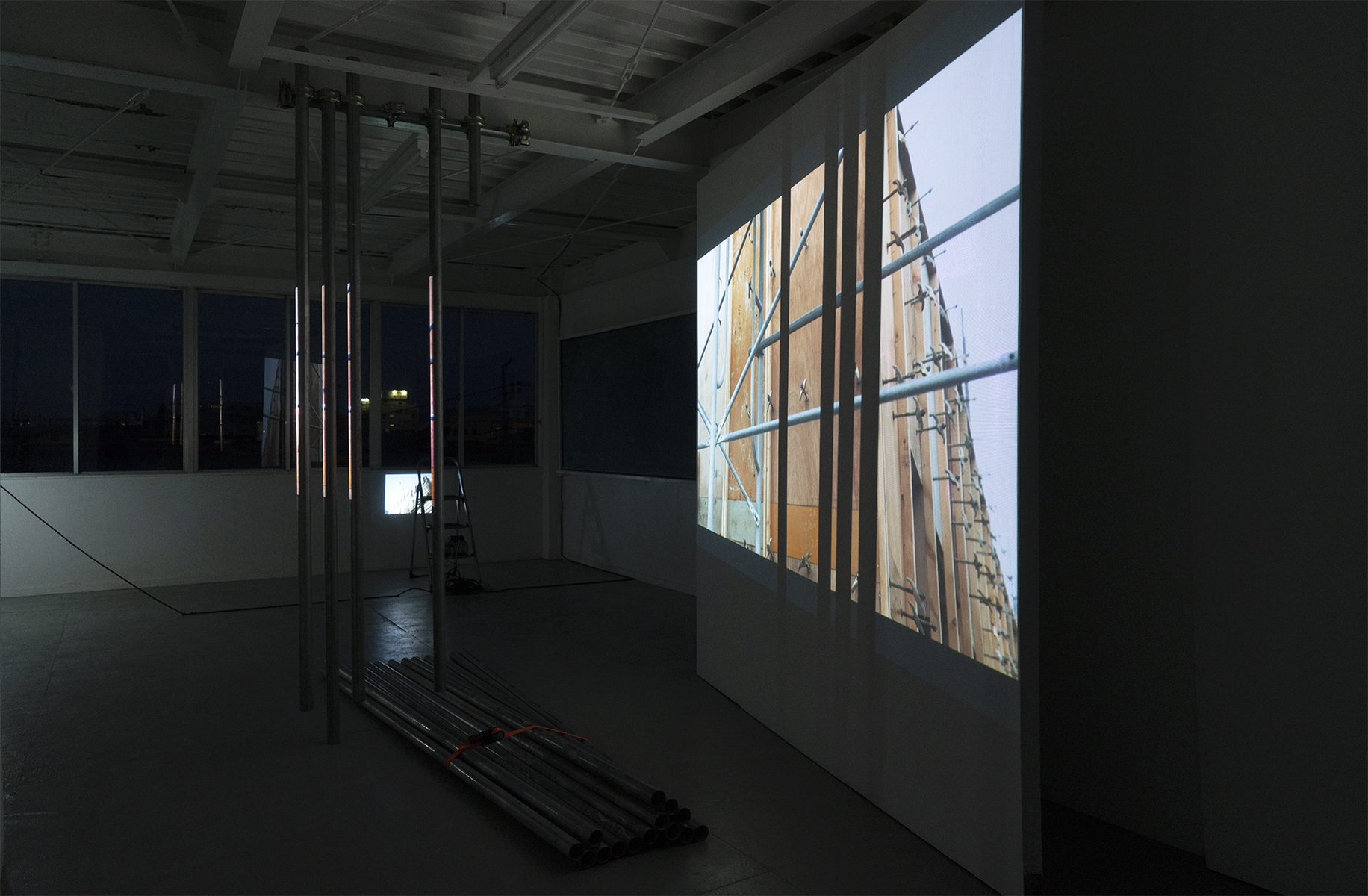

リュシー・ロシェは、過渡的な現象にたいする感受性が強いアーティストである。写真を中心とする彼女の制作は、落ち着くことを受け入れず、移行的な状態を維持しようとする。「パレ・デ・パリ」で開催する「リュシー・ロシェ展」では、高崎などで撮った写真と建築資材をもちいたインスタレーションを全館に展開する。ふつうは通行人の目から隠されることのない建築現場だが、建築現場をモチーフとするこのインスタレーションは、建物内部という親密な場所に入らなければ見られない。アンビヴァレンツな展覧会である。

フレデリック・ヴェジェル、須藤佳子

—————–

Ambivalences sensibles

Lucie Rocher observe attentivement les chantiers de construction et de démolition. À la différence d’un ouvrier analysant les méthodes de construction ou d’un propriétaire surveillant l’avancement de l’ouvrage, elle pose un regard extérieur sur un phénomène en cours de transformation. Elle guette les changements continus d’un chantier avec une certaine inquiétude.

L’inquiétude est un sentiment très complexe qui se situerait quelque part entre la volonté et la peur. Si la volonté permet d’agir directement, et si la peur est une passion qui bloque tout acte, l’inquiétude serait ce moment incertain où l’on tente de faire un choix à partir d’éléments qui ne cessent de se transformer. La sensibilité devient extrême face aux multiples actions-réactions du monde environnant.

Ce que Sigmund Freund appelle Unheimlich possède un sens précis en allemand qui est difficilement traduisible en français par l’« inquiétante étrangeté ». Unheimlich est l’antinomie de heimlich qui signifie « familier, apprivoisé, cher… » Ainsi ce mot porte le sens d’étranger ou d’effrayant, mais Sigmund Freund nous informe dans son texte l’inquiétante étrangeté que ce mot peut coïncider avec sa signification contraire, dans ce cas le sentiment de familiarité et celui de la non-familiarité se mélangent.

« Heimlich est donc un mot dont la signification évolue en direction d’une ambivalence, jusqu’à ce qu’il finisse par coïncider avec son contraire unheimlich. Unheimlich est en quelque sorte une espèce de heimlich. »

À certains moments, ce sentiment étrange apparaît. Sigmund Freund propose des exemples : des chiffres hasardeux qui se répètent et semblent donner une destinée, des poupées qui paraissent vivantes, des choses imaginées qui se produisent réellement, ou encore des maisons hantées qui ne seraient pas effrayantes. Par ce sentiment unheimlich, nos idées refoulées se manifestent, nos anciennes croyances redeviennent réalité :

« Aussi, dès lors qu’il se passe dans notre vie quelque chose qui paraît apporter une confirmation à ces anciennes convictions mises à l’écart, nous avons un sentiment d’inquiétante étrangeté, qu’on peut compléter par ce jugement : « Ainsi donc, il est tout de même vrai qu’on peut tuer une autre personne simplement en le désirant, que les morts continuent à vivre et réapparaissent sur les lieux de leur activité antérieure, etc. » »

En regardant un chantier depuis la rue, ce sentiment étrange advient. Une maison en déconstruction présente des fragments d’une intimité passée. Un lavabo qui flotte ou des restes de papier peint suffisent pour imaginer comment ont vécu les anciens habitants. Un bâtiment en train de se construire avec quelques fondations au sol permet déjà de deviner les différentes délimitations et les activités concrètes des salles futures. L’état temporaire du chantier est un moment rare où ce qui est caché se laisse deviner depuis l’extérieur. Un sentiment d’unheimlich, un mélange de familiarité et de non-familiarité, s’empare du passant, de l’extraordinaire apparaît alors.

Lucie Rocher, avec sa sensibilité se portant sur ce qui est passager, et avec son inquiétude précise, produit des photographies qui ne se fixent jamais. Au « palais des paris », l’exposition propose un chantier sur tous les étages, avec d’une part des projections photographiques prises à Takasaki et d’autre part des équilibres de matériaux de construction. Elle construit une paradoxale exposition en chantier qui est invisible depuis la rue.

Frédéric Weigel & Yoshiko Suto: co-fondateurs et co-directeurs du palais des paris.

Frédéric Weigel: organisateur, commissaire et artiste

http://weigel-frederic.fr/ Yoshiko Suto: Chercheuse en science du langage et professeure d’université à Tokyo